太空金属3D打印,我国已实现技术储备!

3D打印技术参考注意到,科技日报于4月11日刊登一则重要消息,中国航空制造技术研究院高能束流发生器实验室在“太空3D打印”技术领域取得突破性进展。该单位在模拟微重力环境下,成功应用冷阴极电子枪实现了钛合金精密成型,完成“太空级”3D打印。这意味着,我国未来太空金属3D打印,已经拥有采用电子束成型的技术储备。

关于电子束能量源:热阴极与冷阴极

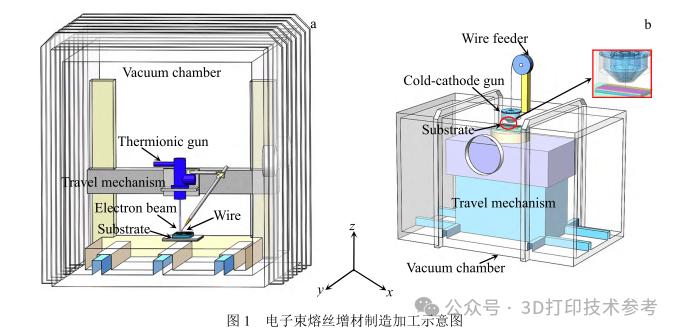

3D打印技术参考查询发现,该实验室关于该技术已经发表了多篇论文,涉及能量源、工艺、装备等多方面。而科技日报的报道,有一个关键词——冷阴极,具有较强的学术性,笔者查询了多篇论文同时咨询了西空智造畅东博博士,其指出:电子枪分为热阴极和冷阴极,目前用于增材制造选区熔化的电子枪绝大部分均仍沿用传统电子束熔炼/焊接领域的发射枪,即热阴极电子枪。通过加热灯丝发射电子,经过加速电场,形成电子束,电子束再通过相散线圈,聚焦线圈,偏转线圈后进行选区熔化。而冷阴极电子枪的相关应用,目前有625所、中科院空间应用工程与技术中心等团队在开展相关研究,电子束送丝熔化3D打印属于应用之一。

来自《丝束同轴束源模式对电子束熔丝增材制造 TC11 钛合金组织及力学性能的影响》

来自《丝束同轴束源模式对电子束熔丝增材制造 TC11 钛合金组织及力学性能的影响》

根据该团队2022年发表的一篇论文,中国航空制造技术研究院于2012年和2016年在某型飞机上首次实现了电子束熔丝增材制造钛合金次承力结构和主承力构件的装机应用。但使用的是热阴极电子束源。论文同时指出,与热阴极电子束源相比,冷阴极气体放电电子束源的电子枪阴极寿命长,经过清理后可重复使用;枪体结构简洁,在同等功率条件下,重量更轻、体积更小,做室内动枪的优势更加明显;可以产生圆形、环形、方形等多种束斑形貌。从这些特点看,冷阴极具有更广阔的的发展空间,该院于2019年研制出国内首台丝束同轴冷阴极电子束熔丝增材制造样机。畅东博博士也表示,在太空打印方面,冷阴极电子枪更具优势。

太空金属3D打印:用激光还是电子束

人民日报和科技日报均刊文指出,该项技术已实现在模拟微重力环境下的电子束熔丝成型。此外,研究团队已研制出“太空级”3D打印原理样机,设备实现小型化、轻量化,可显著降低发射成本。

“太空级”3D打印原理样机内部结构(来自科技日报)

在太空金属3D打印方面,欧空局于2024年首次实现人类首次太空金属3D打印。由空客公司打造的金属3D打印机,重180公斤,在国际空间站打印出了高度达9厘米、宽度为5厘米的精密零件,整个制作过程耗时约40小时,无论是用于空间站的维护、工具的即时制造,还是安装接口及机械部件的替换,都展现出了其无可估量的价值,为未来的太空居住与探索开启了全新的可能性。接下来,跟随3D打印技术参考梳理人类首次在轨金属3D打印的时间轴。

1)发射:2024年1月,欧洲航天局金属3D打印机成功抵达国际空间站,这是第一台安装在空间站上的打印机。

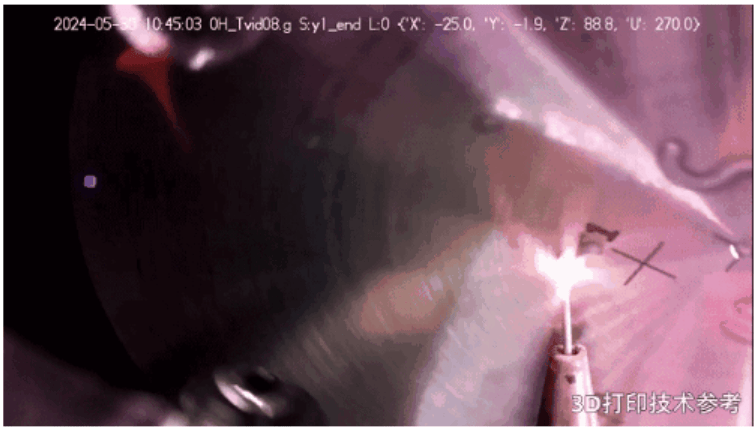

2)安装与调试:2024年5月,打印机被安装在国际空间站的哥伦布舱上,随后进行了严格的调试测试,包括不锈钢沉积系统、激光器、送丝系统以及移动板协调性的检查。调试阶段成功打印了不锈钢字母“S”,验证了打印机的基本功能。

3)打印过程:

2024年6-8月,开始零件的打印过程。工程师团队需要处理微重力环境下的不确定性,配套了一套精密的操作策略,通过其电信链路实现有效载荷的远程控制与监控,确保每一步操作都稳定可靠。打印过程中,团队不断调整参数,以确保打印质量。

在项目合作伙伴AddUp的精心调整与优化下,各层级结构得以无缝衔接,构建起一个高效协同的系统。鉴于每一层均处于严格监控之下,能够执行精确至两到三分钟的作业序列,随后静待来自CNES操作员的反馈。基于这些反馈,再行启动下一序列,以此循环往复,不仅监测打印性能,还即时进行必要的调整与优化,确保任务的圆满完成。

4)优化与加速:

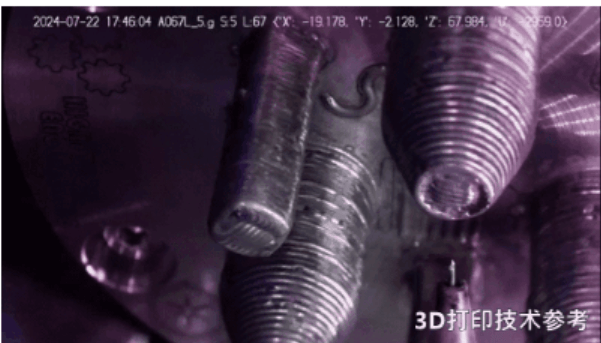

在3D打印的众多关键参数中,层高的精确性是重中之重。在发送校准命令来调整下一层的高度之前,需要测量高度。而且要打印的层数超过200层。研究团队每天都会扫描每一层打印件并收集有效载荷数据来不断学习和适应。

到2024年7月中旬,第一批样品的一半已经打印完成,标志着“巡航阶段”的开始。在此期间,得益于地面和国际空间站上的资源优化,打印速度逐渐加快,打印时间从每天3.5小时增加到4.5小时。到2024年8月21日,宇航员成功从金属3D打印机中取出了第一个样品,这是该项目的一个重要里程碑。

2025年3月消息,首个在太空生产的金属3D打印部件已返回地球进行测试。

整个过程中,打印机被安装在一个密封的盒子里,以在极低的氧气水平下保持适当的气氛,防止高功率激光引发火灾或金属氧化。在打印阶段,盒子内的氧气被氮气取代,以确保国际空间站及其机组人员的安全。

从目前的资料看出,无论激光还是电子束,两者均适合太空打印,只不过基于现有的认知,激光太空打印追求的是高精度,而电子束太空打印追求的是高能量、高效率。然而根据资料,电子束3D打印仍然需要氦气保护,主要目的是为了防止真空环境下电荷积累,氦气的氦离子与电子在真空环境下发生中和反应,抵消电荷积累引起电子束束斑震荡及放电。

END

从人类太空探索的角度,无论使用激光还是电子束,都是实现太空金属3D打印的重要途径。但囿于有限的认知和紧张的时限,笔者尚无法认知清楚两者之间的重要差异。但无论哪种方式,对于未来太空探索而言,摆脱地球补给,实现太空“自给自足”,无疑是人类走向更深远太空的重要方式。

毫无疑问,人类首次太空金属3D打印的实现方式是激光送丝3D打印,至于为什么使用丝材而不是粉末,已经没有了探讨的必要。但激光和电子束谁更有优势,仍然需要纠结。

在不久前,吴伟仁院士提及我国已经正在研制我国首款月球“打转机”。面向深远的太空,人类又是多么渺小,国家之间也仍然局限于利益之争